インタビュー:タバコ野火病菌を探検する (岡山大学 一瀬 勇規 氏)

(広報) 植物病理学との出会い、専攻することになったきっかけ等があれば教えてください

(一瀬) 大学に入学直後、農学部玄関前で3年先輩の平松基弘さん(卒業後、北興化学工業(株),OATアグリオ(株))に「探検部」を紹介され入部しました。その平松さんに研究室分属の相談をしたところ、ご自身が所属されていた「植物病理学研究室」を一押しされ、そのまま決定しました。

(広報) 思い入れのある病気・病原体について教えてください

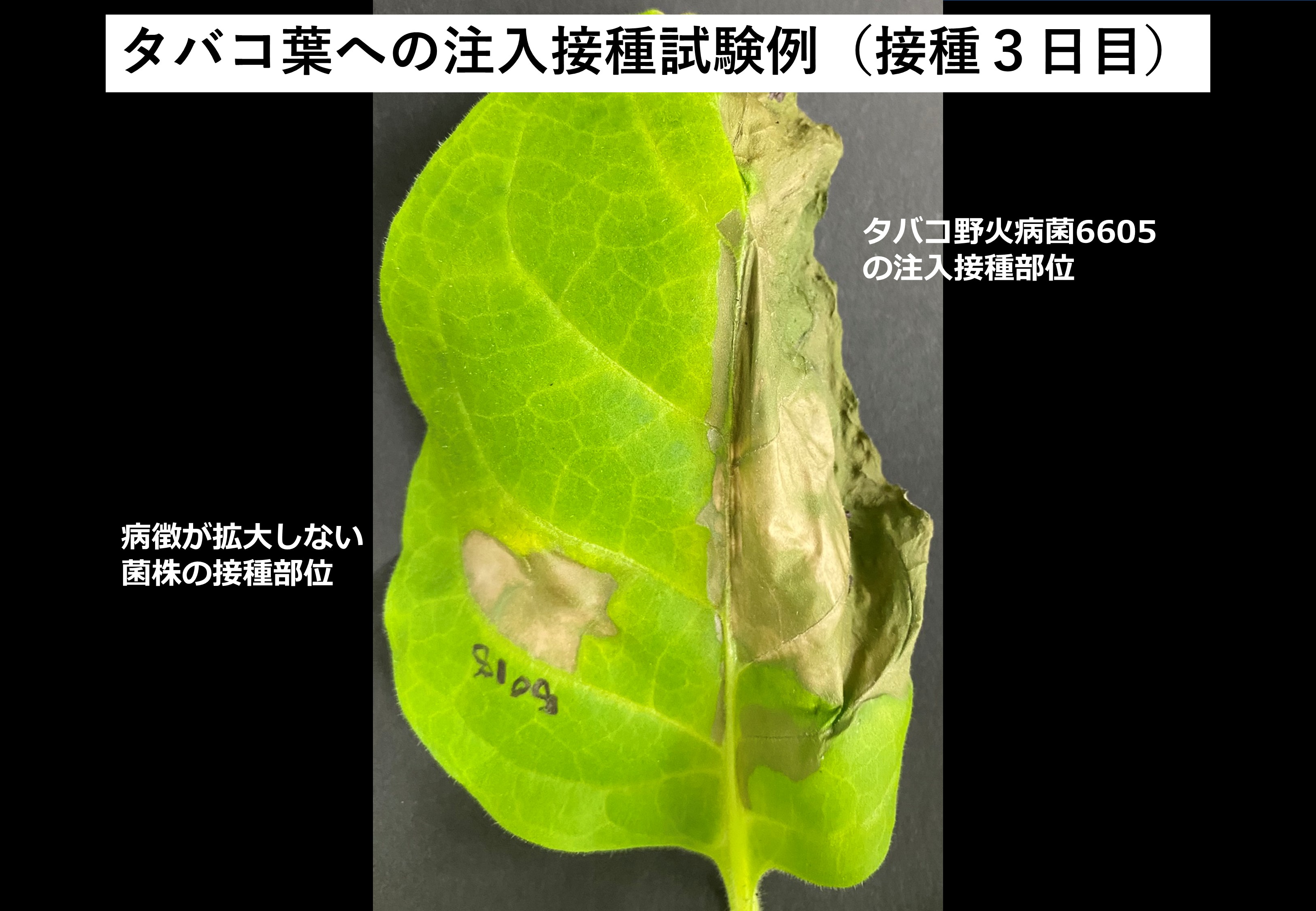

(一瀬) 30年近く、Pseudomonas syringae pv. tabai (Pta, タバコ野火病菌*1)と付き合ってきましたので、やはりこの菌、しかもstrain 6605という強病原株に思い入れがあります。当時JTから岡山大学 (山田哲治教授) にお譲り頂いたPta 5菌株の中で、最も強い病原力を持っていた6605を主対象にしたのはたまたまだったと思います。この6605は運動能が高く病原力も強かったことがその後の研究に繋がり、非常に幸運でした。

(広報) 学生時代や若手研究者時代に影響を受けた論文等があれば教えてください

(一瀬) 私は植物病理学で修士を修了して、その後大阪大学微生物学研究所で博士後期課程に進みました。そこでは遺伝子操作技術を学びながら、最初は細菌の遺伝子、後にマウスの遺伝子解析を行いました。当時はようやく真核生物の遺伝子も塩基配列レベルで解析可能となった時代でして、特定の論文は覚えていませんが、動物遺伝子の転写制御機構などをラボの論文紹介で見聞きするうちに、生物としての根幹となる部分に近づくほど植物も動物も同じような仕組みで生命活動を行っているのだなと感じました。もちろん植物特異的な遺伝子もあるでしょうし、全く同じでは無いとは思いますが、当時DNAやRNAを用いて塩基配列レベルの研究がほとんど行われていなかった植物病理学分野にこのような技術を持ち帰ったならば、新しい研究を展開できるのではと思ったのは確かです。

(広報) 現在どんなことに興味をもって研究を行われていますか

(一瀬) これまで、植物病原細菌のべん毛研究*2からべん毛のタンパク質が微生物特有分子パターンを有していて植物に防御応答を誘導する活性を持っていること、べん毛の運動能が病原力に必要であること、べん毛は糖鎖修飾されており運動能や認識回避に関与していること、走化性は重要な感染行動であることなどに興味を持って研究してきました。現在、その過程で見つけたGenomic Island (GI)*3に興味を持って研究しています。これは特定のtRNA遺伝子配列を両端にして、染色体から切り出されるゲノム領域です。Pta 6605に100 kb以上のGIを2つ発見し、その一つは植物毒素であるタブトキシンの合成系遺伝子を持つ領域だとわかりました。接合により他の菌株に転移が可能です。病原力の伝播に機能してきたのではないかと考えていますが、自分自身、今、最もホットなテーマです。

(広報) 一瀬先生の研究室の卒業生は、卒業後も植物病理学分野で活躍されている方が多い印象ですが、なぜだと思いますか。また、研究指導にあたってはどのようなことを重視されていますか

(一瀬) 植物病理学とは直接関係のない分野に進まれた卒業生の方が多いですし、特に多いかどうかわかりませんが、彼らのクセが強くてそのような印象を持たれているのかも知れません。ラボの学部生は、1年生対象の研究室紹介で「コアタイムが無い」と書いていますので、自分自身では学生にプレスをかけることはあまりしていないと思っています。学生には自発性を大事にして欲しいです。ただ、植物病理学に限りませんが、もっと研究してみたいという学生・卒業生が出てきてくれることは嬉しいですし、楽しみでもあります。たまたま、私と同じく元「探検部」でラボの卒業生が4名おられます。元「探検部」生にとってだけではなく、「植物病理という探検」「サイエンスという探検」はとても魅力的なんじゃないかなと思っています。ただ、探検部時代にも強く感じていたことですが、探検部に所属しているだけでは探検はできません。探検するためにはそれだけの知識と技術を高度化することが必要で、探検部時代にそれはできていなかったと思います。研究にとっては言わずもがなです。今、私はタバコ野火病菌を探検しています。新しいことがわかるとその何倍も疑問が湧いてきます。知識と技術を高度化させてワクワクするような探検ができたらいいなと思っています。

用語説明

*1. 古くからタバコはモデル植物として植物科学の分野で研究材料となっています。このため植物病理学においてもタバコを用いた研究が盛んです。タバコに発病する植物病原細菌の中で、激しい病徴を示すものとしてよく知られているのがPseudomonas syringae pv. tabaci (Pta) です。日本では大正14年に発生が報告され (日本植物病名目録)、現在に渡るまで研究されている植物病原細菌です。

*2. 植物病原細菌では、べん毛を作るタンパク質の研究が進んでおり、一瀬先生をはじめとする多くの研究者によって、べん毛タンパク質に糖が連なった「糖鎖」が付加されていることや、べん毛タンパク質の中の特定の部分が、植物が「敵が来た!」と気付く目印になっていることが分かってきています。敵が来たことに気付いた植物は、自分の身を守るための免疫を発動します。このべん毛由来の目印のように、植物が微生物の存在に気付く際に利用される物質は「MAMPs (微生物関連分子パターン)」と呼ばれています。

*3. 細菌は、周りの環境に合わせて、自分の遺伝情報を変化させることがあります。その方法の一つに、「遺伝子の水平伝播」と呼ばれる現象があります。これは、ある細菌が別の細菌から、染色体の一部を受け取ることで新しい能力を獲得するというものです。この受け渡しは、種類が違う細菌の間でも起こることがあり、例えば、抗生物質に抵抗する能力や、植物に病気を引き起こす能力などが、この方法で他の細菌に伝わることがあります。この受け渡される遺伝子が多く含まれる領域を「Genomic Island」と呼び、細菌が進化していく上で、とても重要な役割を果たしています。

プロフィール(掲載時現在)

一瀬 勇規

国立大学法人岡山大学 環境生命自然科学研究科 教授

1982年より日本植物病理学会会員(1986頃から1988頃まで非会員)

令和2ー3年度 編集委員長

令和2年度ー現在 理事

令和5年度 副会長

令和6年度 会長

研究室HP: https://www.elst.okayama-u.ac.jp/education/mc/chikyu/areas01_plant/